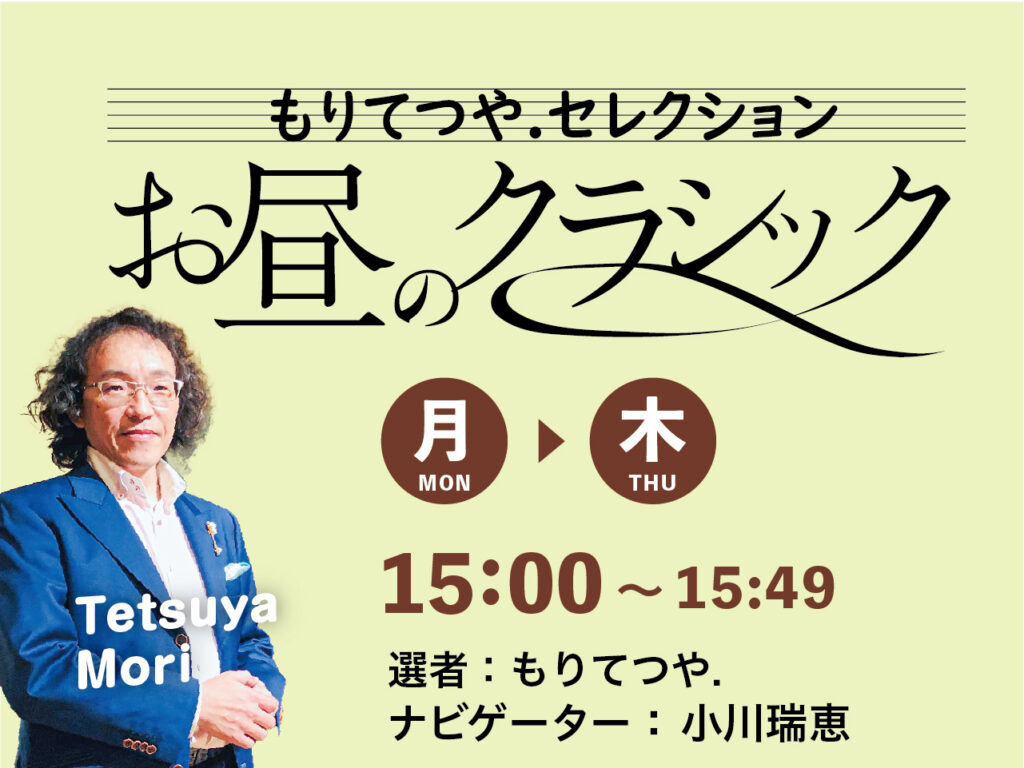

「もりてつや.セレクション お昼のクラシック」は月~木曜日の15:00~15:49に放送中!

もりてつや.さんがその季節、その時期に合うクラシック音楽を選曲。

穏やかな昼下がりに、音楽と一緒にお楽しみください。

「もりてつや.セレクション お昼のクラシック」 1月の曲&もり先生の解説はこちら

奇数週

ヨハン・シュトラウス・二世 作曲

『春の声』

指揮 ミハエル・シェンヴァント

ソプラノ ナタリー・デッセイ

管弦楽 ベルリン・シンフォニー・オーケストラ

華やかなウインナワルツをお届け。

ウインナワルツとは19世紀にオーストリアのウィーンで流行し、その後ヨーロッパ中に広まったワルツの一種です。

オーストリアはウイーンの楽友協会ホールで行われる、ニューイヤーコンサートでは、必ず演奏されるジャンル。

ワルツと言えば3拍子ですが、このウインナワルツは均等な3拍子ではない特徴を持ってる。ロマン派音楽の1曲。

ヘンデル作曲

水上の音楽第2組曲より ホーンパイプ

指揮 リッカルド・ムーティ

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

今月は、音楽史について触れていく。

西洋音楽は”バロック時代” ”古典派” ”ロマン派” ”近現代”と

大きく分けて歴史の区分が4つ。

バロック時代から、新春にピッタリな祝典的な音楽を。

音楽の母 と呼ばれる ヘンデルの作品。お正月に放送される一流のものを当てていくTV番組でも使用される華やかな曲。古楽器のホルンとトランペットが活躍。 この曲は、音楽史的にはバロック音楽と言われる時代のもの。

ハイドン作曲

ピアノソナタ第34番 ホ短調 作品16の34 から 第1楽章

ピアノ パーヴェル・ネルセシアン

音楽の礎(いしずえ)が築かれたのが バロック時代。それに続いて、古典派 と呼ばれ、楽器の進化と共に作曲の仕組みなどがさらに確立される時代へと続く。この時代の作曲家は ハイドン、 モーツアルト、ベートーヴェンなど。古典派音楽のピアノ曲をお楽しみください。

『ミルテの花』 作品25より第3曲 モーゼン作詩「クルミの木」

メゾソプラノ マルヤーナ・リポフシェク

ピアノ グラハム・ジョンソン

「古典派」に続く「ロマン派」と呼ばれる時代は、文学と共に音楽が発展した時代。

シューマンを紹介。

シューマンは詩や文学、哲学に造詣が深い作曲家で

生涯270曲の歌曲を作曲し、ピアノパートをただの伴奏の役割から

曲を支配する重要な音楽のパートと位置づけた、音楽史上、重要な作曲家。

最愛の妻クララ・シューマンに結婚直前に贈られた曲。

26曲で構成される ”連作歌曲(れんさくかきょく)”

『ミルテの花』 作品25より モーゼン作詩「クルミの木」。

ドイツ語での歌唱ですので、少し内容をご紹介。

愛らしいクルミの花

それぞれ二つずつになって

くちづけを交わすために華奢な頭を下げるのだ

彼らは、一人の乙女について囁く

乙女も一日中何かに思いふける

彼らは囁く

誰がこんな小さなつぶやきを聞き取れるだろうか

乙女は木の”ざわめき”に耳を澄ませる

憧れと想像の中で微笑みながら

眠りと夢に沈んでいく

『ミルテの花』 作品25より 第7曲 ハイネ作詩 「睡蓮の花」

ハイネ作詩 「睡蓮の花」

おつきさまに恋する蓮の花

夢を見つつ

夜の訪れを待ちわびて

月光が注がれると目覚め

おつきさまを見上げる

香りを放ちながら 愛の痛みに震えるのだ

リヒャルト・シュトラウス作曲

『献呈(けんてい)』

ソプラノ キリテ・カナワ ピアノ サー・ゲオルグ・ショルティ

「古典派」に続く「ロマン派」と呼ばれる時代は、文学と共に音楽が発展した時代とも言える。後期ロマン派で頂点に達したドイツ歌曲から、ヘルマン・フォン・ギルムの詩にリヒャルト・シュトラウスが曲を付けた『献呈(けんてい)』をご紹介。

愛しき人よ、きっとあなたは知っている

遠く離れた 私が苦しんでいることを

愛は人間の心を病ませるものだと感謝あれ!

かつて私が大いに酔い アメジストの杯(さかずき)を高らかに掲げると

あなたは祝福してくれたね 感謝あれ!

そして悪霊たちを追い払い ついに私はかつてないほど清められ

あなたの胸に沈み込んだのだ 感謝あれ!

ラヴェル作曲

「ピアノ協奏曲の第1楽章」

ピアノ マルタ・アルゲリッチ

指揮 クラウディオ・アッバード

演奏 ベルリンフィルハーモニー

19世紀末から第二次世界大戦の終わりのころまでを近代音楽、

それ以降を現代音楽と呼び、この二つをまとめて近現代と呼んでいる。

モーリス・ラヴェルというフランスの作曲家をご紹介。

この作曲家は絵画でいうと”印象派の画家”達と同時代の活躍の為、

曲によっては、印象派音楽 と呼ばれる事もある。

特に有名な曲は、フィギュアスケートのテーマミュージックでお馴染みの「ボレロ」。

偶数週

ヨハン・シュトラウス・二世 作曲

『美しく 青きドナウ』

指揮 クラウディオ・アッバード

ウイーン・フィルハーモニー管弦楽団

華やかな年始にウインナワルツをどうぞ。

ウインナワルツとは19世紀にウィーンで流行し

ヨーロッパ中に広まったワルツの一種。

ワルツと言えば3拍子ですが、このウインナワルツは、

”二拍目が少し前倒しで3拍目が遅れる”という独特なリズム感。

ウイーンのニュー・イヤー・コンサートでも、必ず演奏される。

ヘンデル作曲

『王宮の花火の音楽』 より第3曲『平和』、 第4曲『歓喜』

指揮 ジョン・エリオット・ガーディナー

演奏 イングリッシュ・バロック・ソロイスツ管弦楽団

今月は、音楽史について触れていく。

西洋音楽は”バロック時代” ”古典派” ”ロマン派” ”近現代”と

大きく分けて歴史の区分が4つ。

まず、バロック時代は、オーストリア継承戦争終結後、1748年『アーヘンの和議』の祝典の折、国民に宣伝するために大掛かりな”花火ショー”が行われその音楽をヘンデルが担当した。

モーツアルト作曲

交響曲第40番 ト短調 作品550 第1楽章

指揮 カール・ベーム

演奏 ウイーンフィル

音楽の礎がきずかれた”バロック時代”に続いて”古典派”と呼ばれ、作曲の仕組みなどがさらに進化する時代へと続く。

天才作曲家のモーツアルトのどこかで聞いた”あの名曲”。

シューベルト作曲

美しき水車小屋の娘より

第1曲 ”さすらい” 8曲”こら!” 第20曲”小川の子守歌”

古典派に続くロマン派時代は、文学・美術・哲学などのロマン主義運動と共に

音楽が発展した時代。

作曲家シューベルトは古典派の後期からロマン派へと橋渡しをした作曲家ですが、その作曲スタイルは「古典派より古典派」と表されるこだわりがあった。 『連作ポエム』と『音楽を』融合させ”ロマンティシズム”あふれる『連作歌曲』のスタイルの確立は彼の偉業。

「美しき水車小屋の娘」はヴィルヘルム・ミューラーの連作形式の”詩”20篇に曲を付けた連作形式の歌曲。

”滅びゆくものへの愛惜(あいせき)の念”を感じさせる、”滅びの美”の味わいがあふれている。

ドビュッシー作曲 映像第2集より『金色の魚(きんいろのさかな)』

ピアノ サンソン・フランソワ

締めくくりに近現代、画家のモネ、シスレーらが活躍した時代の曲を。

昨今ではとても人気の画家たちですが個展を開いた当時は、酷評の嵐。

有識者たちが口々に「印象を受けるほどへたくそだ」と

評したことから『印象派』と呼ばれるようになったとか…

この絵画の運動と音楽は連動していませんが、

印象派と呼ばれる作品はある。

フランスの作曲家ドビュッシーは、光や情景を追い求め我々を虜にする作品を残してくれている。

『金色の魚(きんいろのさかな)』をご紹介。

ドビュッシーの遺品に日本の”漆絵”があり図柄は

”流水に 鯉が二匹 泳いでいる”様子。

煌めく金色の魚、水面(みなも)から飛び跳ねたかと思えば、水底(みなぞこ)に深く沈み込んだりする様子…まるでピアノの鍵盤が流水の様に感じられる名作。